Diagonali e portaoculari, le insidie nascoste

Inviato: 10/09/2012, 18:26

Una vecchia regola dell’osservatore planetario dice che non bisognerebbe mai osservare utilizzando il diagonale (sostantivo maschile: LA diagonale, come qualcuno erroneamente lo chiama, è invece una linea geometrica). La regola risale a parecchi anni fa quando la maggior parte dei diagonali erano effettivamente niente più che specchietti da cipria o da barba sagomati della forma opportuna o prismi di vetro scadente e privi di trattamento antiriflessi.

Oggi la situazione è per fortuna radicalmente diversa, esistono ancora in commercio dei pessimi diagonali ma questi sono facilmente identificabili e basta evitarli, la maggior parte si può invece impiegare tranquillamente anche se l’osservatore planetario assiduo è bene che utilizzi soltanto i migliori che ovviamente sono i più costosi. L’utilità del diagonale non è soltanto quella di osservare comodi e rilassati ma anche di permettere di rimanere “dietro” lo strumento invece che sotto, tentazione frequente coi tubi corti come quelli degli SC, evitando perciò che il calore corporeo dell’osservatore generi turbolenza locale, soprattutto in inverno. Con le torrette binoculari il diagonale è poi una necessità, tranne ovviamente che con i newtoniani.

Anche se reclamizzati come in grado di non degradare la qualità delle immagini, i diagonali possono però nascondere delle insidie che se non riconosciute possono portare ad attribuire all'obiettivo o agli oculari del telescopio colpe non loro.

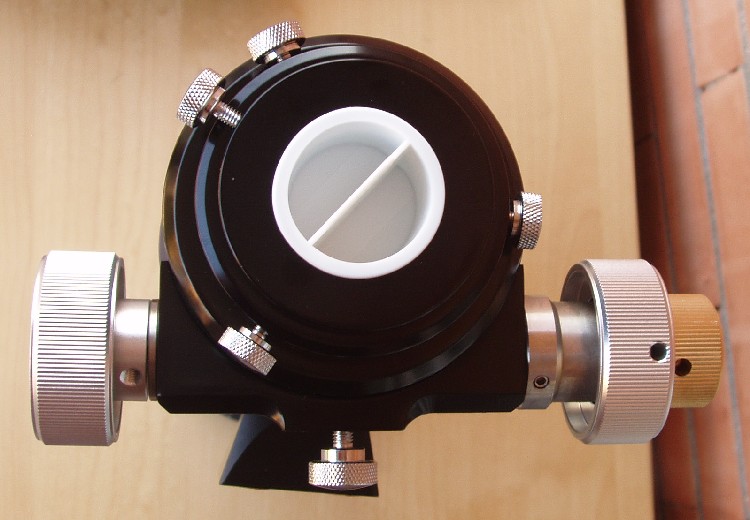

In primis occorre controllare che non siano astigmatici, un difetto purtroppo frequente con quelli a specchio. Ne ho visti una quantità, tra cui alcuni insospettabili diagonali "di marca". Tra quelli che mi sono capitati personalmente c'è un economico diagonale da 2 pollici che acquistai qualche tempo fa per le osservazioni a grande campo, si tratta di questo

che viene dato in dotazione con gli ED Skywatcher. Non ci ho mai tirato il collo ad alto ingrandimento finché non l’ho provato con il piccolo 80/560 ED, non ricordo per quale motivo ho voluto usare proprio questo, ed è risultato astigmatico. Aperto lo scafo da ambo i lati ho rimosso la resina indurita che lo fissava e l’ho sostituita con due spessori laterali di gommapiuma, sufficienti a trattenere in sede lo specchio senza deformarlo, e adesso è perfetto.

Altro problema è la scollimazione, anche questa frequente con gli specchi. È facile vederla puntando il diagonale verso una superficie illuminata o il cielo diurno e osservando il riflesso dell’apertura che va infilata nel telescopio: se tenendo l’occhio in asse col portaoculari del diagonale il riflesso non è centrato vuol dire che lo specchio non è correttamente inclinato. Per rendere più preciso questo controllo ci si può aiutare in vari modi, ad esempio con un cheshire oppure con un laser da collimazione (che sia a sua volta ben collimato). Di solito lo scafo si può aprire e si può correggere l’inclinazione con adeguati spessori dopo aver rimosso l’eventuale colla che trattiene lo specchio.

I prismi sono di solito alloggiati in modo abbastanza rigido con pochi margini per un’eventuale inclinazione, però se cadono a terra possono spostarsi. E’ il caso del prisma Baader T2, fissato in posizione da due spessorini di gommapiuma. Dietro il prisma lungo la diagonale dello scafo c’è però abbastanza spazio perché in caso di caduta il prisma si sposti, ed è quello che mi è capitato; ho allora ricollimato il prisma e spessorato il retro del diagonale con un pezzetto di plastica a bolle da imballaggio in modo che non potesse più muoversi.

Ma non è solo il diagonale in sé che può dare problemi ma anche il modo in cui viene stretto nel portaoculari del telescopio. Se fate una prova con vari accessori vi accorgerete che avere il serraggio ad anello, sempre più diffuso, non garantisce necessariamente l’assialità dei componenti ottici: gli unici che la garantiscono sono quelli nei quali l’anello di ottone viene stretto in almeno due punti. Nel rifrattore AP 80/560, ad esempio, il serraggio da 2 pollici è realizzato in tre punti, il che garantisce un’assialità perfetta (se vengono usati tutti e tre)

mentre come si vede dalla foto il serraggio da 31.8 mm avviene su un punto solo e inclina o sposta percettibilmente qualunque accessorio. Me ne sono accorto perché nonostante lo strumento fosse collimato, osservando le immagini di diffrazione, sia col prisma sia in visione diretta tramite una prolunga, si vedevano gli anelli spostati di lato: ruotando il riduttore da 31.8 mm ruotava anche la direzione in cui gli anelli erano più addensati.

Anche se l’anello di ottone viene spacciato come miglioria rispetto ai diagonali più economici, paradossalmente è meglio un semplice serraggio a vite in due punti, come nei diagonali a prisma Celestron, piuttosto che ad anello ma realizzato in economia, e questo è tanto più vero in quanto i barilotti degli oculari vengono oggi realizzati con una scanalatura (per delle viti che non si usano più, altro paradosso) la quale impedisce all’anello di serrarsi adeguatamente.

Questo problema può essere presente in qualunque portaoculari e ovviamente anche in quello del diagonale stesso. Nel mio Orion a specchio, altrimenti di ottima qualità, il serraggio ad anello è difficoltoso e gli accessori tendono ad inclinarsi, soprattutto quelli pesanti come il visore binoculare, per questo motivo preferisco usare il Baader T2 col portaoculari fuocheggiabile e il serraggio in tre punti, che è un po’ macchinoso ma estremamente preciso. In alternativa funziona molto bene anche il click-lock.

A conclusione della mia cicalata allego alcune figure.

Oggi la situazione è per fortuna radicalmente diversa, esistono ancora in commercio dei pessimi diagonali ma questi sono facilmente identificabili e basta evitarli, la maggior parte si può invece impiegare tranquillamente anche se l’osservatore planetario assiduo è bene che utilizzi soltanto i migliori che ovviamente sono i più costosi. L’utilità del diagonale non è soltanto quella di osservare comodi e rilassati ma anche di permettere di rimanere “dietro” lo strumento invece che sotto, tentazione frequente coi tubi corti come quelli degli SC, evitando perciò che il calore corporeo dell’osservatore generi turbolenza locale, soprattutto in inverno. Con le torrette binoculari il diagonale è poi una necessità, tranne ovviamente che con i newtoniani.

Anche se reclamizzati come in grado di non degradare la qualità delle immagini, i diagonali possono però nascondere delle insidie che se non riconosciute possono portare ad attribuire all'obiettivo o agli oculari del telescopio colpe non loro.

In primis occorre controllare che non siano astigmatici, un difetto purtroppo frequente con quelli a specchio. Ne ho visti una quantità, tra cui alcuni insospettabili diagonali "di marca". Tra quelli che mi sono capitati personalmente c'è un economico diagonale da 2 pollici che acquistai qualche tempo fa per le osservazioni a grande campo, si tratta di questo

che viene dato in dotazione con gli ED Skywatcher. Non ci ho mai tirato il collo ad alto ingrandimento finché non l’ho provato con il piccolo 80/560 ED, non ricordo per quale motivo ho voluto usare proprio questo, ed è risultato astigmatico. Aperto lo scafo da ambo i lati ho rimosso la resina indurita che lo fissava e l’ho sostituita con due spessori laterali di gommapiuma, sufficienti a trattenere in sede lo specchio senza deformarlo, e adesso è perfetto.

Altro problema è la scollimazione, anche questa frequente con gli specchi. È facile vederla puntando il diagonale verso una superficie illuminata o il cielo diurno e osservando il riflesso dell’apertura che va infilata nel telescopio: se tenendo l’occhio in asse col portaoculari del diagonale il riflesso non è centrato vuol dire che lo specchio non è correttamente inclinato. Per rendere più preciso questo controllo ci si può aiutare in vari modi, ad esempio con un cheshire oppure con un laser da collimazione (che sia a sua volta ben collimato). Di solito lo scafo si può aprire e si può correggere l’inclinazione con adeguati spessori dopo aver rimosso l’eventuale colla che trattiene lo specchio.

I prismi sono di solito alloggiati in modo abbastanza rigido con pochi margini per un’eventuale inclinazione, però se cadono a terra possono spostarsi. E’ il caso del prisma Baader T2, fissato in posizione da due spessorini di gommapiuma. Dietro il prisma lungo la diagonale dello scafo c’è però abbastanza spazio perché in caso di caduta il prisma si sposti, ed è quello che mi è capitato; ho allora ricollimato il prisma e spessorato il retro del diagonale con un pezzetto di plastica a bolle da imballaggio in modo che non potesse più muoversi.

Ma non è solo il diagonale in sé che può dare problemi ma anche il modo in cui viene stretto nel portaoculari del telescopio. Se fate una prova con vari accessori vi accorgerete che avere il serraggio ad anello, sempre più diffuso, non garantisce necessariamente l’assialità dei componenti ottici: gli unici che la garantiscono sono quelli nei quali l’anello di ottone viene stretto in almeno due punti. Nel rifrattore AP 80/560, ad esempio, il serraggio da 2 pollici è realizzato in tre punti, il che garantisce un’assialità perfetta (se vengono usati tutti e tre)

mentre come si vede dalla foto il serraggio da 31.8 mm avviene su un punto solo e inclina o sposta percettibilmente qualunque accessorio. Me ne sono accorto perché nonostante lo strumento fosse collimato, osservando le immagini di diffrazione, sia col prisma sia in visione diretta tramite una prolunga, si vedevano gli anelli spostati di lato: ruotando il riduttore da 31.8 mm ruotava anche la direzione in cui gli anelli erano più addensati.

Anche se l’anello di ottone viene spacciato come miglioria rispetto ai diagonali più economici, paradossalmente è meglio un semplice serraggio a vite in due punti, come nei diagonali a prisma Celestron, piuttosto che ad anello ma realizzato in economia, e questo è tanto più vero in quanto i barilotti degli oculari vengono oggi realizzati con una scanalatura (per delle viti che non si usano più, altro paradosso) la quale impedisce all’anello di serrarsi adeguatamente.

Questo problema può essere presente in qualunque portaoculari e ovviamente anche in quello del diagonale stesso. Nel mio Orion a specchio, altrimenti di ottima qualità, il serraggio ad anello è difficoltoso e gli accessori tendono ad inclinarsi, soprattutto quelli pesanti come il visore binoculare, per questo motivo preferisco usare il Baader T2 col portaoculari fuocheggiabile e il serraggio in tre punti, che è un po’ macchinoso ma estremamente preciso. In alternativa funziona molto bene anche il click-lock.

A conclusione della mia cicalata allego alcune figure.