PREMESSA

I sistemi ottici dei telescopi astronomici più diffusi sono essenzialmente tre: il rifrattore, il riflettore newtoniano ed il catadiottrico. Il primo è composto da un obbiettivo a lenti attraverso le quali il fascio di luce proveniente dall’oggetto viene rifratto fino a formare un’immagine che sarà poi ingrandita per mezzo dell’oculare. Il classico riflettore newtoniano utilizza invece il principio della riflessione ottica, adotta infatti uno specchio primario parabolico o sferico che riflette la luce verso lo specchio secondario il quale poi devia l’immagine lateralmente al tubo ottico, verso l’oculare.

Dopo gli anni trenta del XX secolo iniziarono ad apparire i sistemi ottici misti facenti uso di elementi a rifrazione combinati ad elementi a riflessione, detti catadiottrici. In questi sistemi l’elemento a rifrazione corregge le aberrazioni degli specchi. Il più diffuso è lo Schmidt-Cassegrain, formato da una lente correttrice che ha anche la funzione di sostenere lo specchio secondario e da uno specchio primario il quale riflette la luce, rifratta dalla correttrice, inviandola al secondario che la rivolge verso l’oculare. Attualmente, però, anche i sistemi Maksutov si avviano a occupare un’ampia fetta di mercato grazie alle loro caratteristiche, che evidenzieremo nello specifico fra breve. I “Mak” sono caratterizzati dalla presenza di un menisco in luogo della lastra correttrice e si dividono essenzialmente in due categorie, i Maksutov-Cassegrain ed i Maksutov-Newton.

Il Maksutov Newton

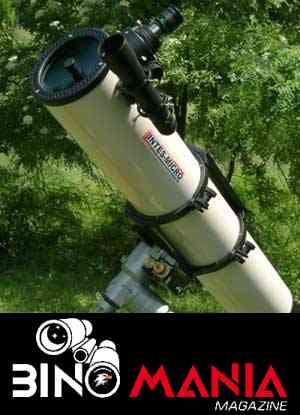

Il telescopio oggetto di questa prova è il nuovo Intes Micro MN 68, un Maksutov-Newton di 150 mm di diametro dotato di una ostruzione centrale veramente piccolissima, pari solo il quindici per cento dell’apertura e che in base alla nostra prova fornisce risultati comparabili ai rifrattori apocromatici dello stesso diametro.

La sua storia

Prima di entrare nel vivo della prova è doveroso far conoscere ai lettori la storia di questo telescopio che per anni è rimasta in ombra rispetto, ad esempio, ai Newton, molto popolari negli anni settanta, o agli Schmidt Cassegrain i quali dagli anni ’80 in poi hanno predominato, soprattutto nella configurazione da 203 mm aperta ad f/10, che a fronte di una buona universalità e compattezza presenta però anche alcuni difetti primo fra tutti la notevole ostruzione.

Non starò a discutere sulle politiche commerciali e sulle preferenze costruttive adottate dalle “majors” del settore nel corso degli anni, è importante però sapere che il primo sistema Maksutov-Netwon risale ai tempi della seconda guerra mondiale e che successivamente, dopo un periodo di oblio, fu riscoperto da alcune aziende americane che iniziarono a proporlo sul mercato in varie configurazioni, ma mai cosi prepotentemente da spodestare il settore dei catadriottici appena citati.

Attualmente, grazie anche al lavoro delle aziende russe, questa configurazione ha iniziato ad entrare nelle case di centinaia di astrofili in tutto il mondo e a quanto pare quest’ultima versione rappresenta “l’evoluzione della specie”.

I lati positivi dei Maksutov Newton

I punti a suo favore sono molteplici: la bassa ostruzione, le ottiche ben corrette, il sistema di ventilazione, combinate ad un rapporto focale pari ad f/6 che risulta anche adatto alla ripresa fotografica e CCD. Il cuore dello strumento – essendo, come anticipato, un sistema misto – è formato da uno specchio primario sferico e come in tutti gli schemi Maksutov da un menisco il quale corregge l’aberrazione del primario. La caratteristica che invece lo accomuna ai telescopi Newton (da cui il nome Maksutov-Newton) è la presenza di uno specchio secondario che trasmette il fascio di luce a 90° rispetto all’asse ottico dello specchio primario.

Vediamo ora nella prova pratica come si è comportato l’esemplare oggetto del test.

MECCANICA E SISTEMA DI MESSA A FUOCO

Il “modus operandi” dei costruttori russi è ben riconoscibile: il tubo ottico lungo 1200 mm e largo 210 mm è all’apparenza solidissimo. Il peso si attesta sui 10.7 kg, significativamente superiore a quello di un newtoniano dello stesso diametro, e la cura dei dettagli è molto buona: la verniciatura è lucida e priva di imperfezioni, il cercatore acromatico 10×50 mm lungo 280 mm è paragonabile per qualità ad un piccolo telescopio grazie alla ottima puntiformità delle stelle quasi sino ai bordi del campo e ad un supporto robusto e accurato composto da due anelli e da sei viti regolabili che consentono un preciso allineamento con il sistema ottico principale. E’ decisamente uno dei migliori cercatori che abbiamo testato nel corso degli anni.

Ben costruito anche il sistema di fuocheggiatura, composto da tre cilindri ad incastro, il primo dal diametro di 50.2 mm che si estrae per circa 6 mm, il secondo dal diametro di 50 mm che si leva per circa 3.5 mm ed il terzo dal classico diametro da 31.8mm che si estrae per ulteriori 2 mm: questo permette una ottima universalità di utilizzo con qualsiasi oculare. In verità sarebbe possibile estendere ulteriormente il sistema per qualche millimetro ancora, ma abbiamo verificato che anche con i valori di estrazione riportati è possibile mettere a fuoco senza problemi persino con un oculare da 40 mm più una lente di Barlow. La messa a fuoco durante la prova pratica si è sempre dimostrata morbida, precisa e priva di giochi anche se con una corsa molto ridotta. Per questo motivo è indispensabile, cambiando oculare, avvicinare o allontanare uno dei cilindri tramite le viti da tre millimetri che stringono il sistema di prolunga per avvicinarsi al punto di miglior fuoco, e in questo modo è poi possibile focheggiare con estrema precisione.

Osservando all’interno del tubo ottico si nota, prima di tutto, la presenza di numerosi diaframmi interni, per la precisione ventuno: undici posizionati nella parte frontale, nei pressi dello specchio secondario, gli altri adeguatamente distribuiti lungo il tubo ottico.

Gli specchi sono in Pirex: la casa ne dichiara una riflettività pari al 96% ed una lavorazione lambda minima pari ad 1/6 ptv che risulta nettamente superiore alla lavorazione media di altri strumenti commerciali compresi nella stessa fascia di prezzo.

Da quanto ho appurato durante le settimane in cui ho usufruito del MN 68, la classica montatura Vixen Great Polaris è appena sufficiente per il mero utilizzo visuale, infatti nel corso della prova, seppur ben bilanciata, è stata sottoposta ad un notevole stress. La situazione è decisamente migliorata con l’utilizzo di una Syntha EQ6, ma ritengo che una Losmandy GM8 sarebbe perfetta per sostenere un tubo di queste dimensioni.

PROVA SUL CAMPO

La grande opposizione marziana è stata un’ ottima occasione per poter saggiare le prestazioni di questo strumento. Ero molto curioso curioso di testare un telescopio astronomico dotato di un rapporto focale luminoso ma alo stesso tempo adattissimo anche all’alta risoluzione e che non fosse il classico sistema a rifrazione apocromatico.

Nel corso delle settimane in cui ho potuto paragonarlo a telescopi dalle varie configurazioni ottiche, tra i quali uno Schmidt Cassegrain di 203mm e un rifrattore apocromatico giapponese dal diametro di poco inferiore, ne ho sempre dato una valutazione positiva. Soprattutto nei confronti del classico Celestron 8 la visione di Marte è risultata superiore di un fattore che calcolo, in termini di visibilità dei dettagli, pari al trenta per cento: in questo caso la ridottissima ostruzione del MN 68 mostrava nettamente alcune zone ben note agli astrofili come Hellas, Syrtis Maior e Mare Acidalium che osservate nel catadriottico da venti centimetri apparivano invece poco contrastate. Come al solito l’asserzione che una grande ostruzione consenta solo l’osservazioni di dettagli ad alto contrasto si è rivelata veritiera. Confrontato poi con il rifrattore apocromatico nell’uso puramente visuale non ho trovato elementi che privilegiassero lo strumento a lente, specialmente a causa del notevole divario di prezzo che li contraddistingue. In entrambi i telescopi le immagini planetarie era infatti ben contrastate, e durante il mese di agosto, ad esempio, complice un buon seeing ho osservato con facilità la presenza di nubi nella zona di Olympus Mons e la biforcazione del Sinus Meridiani.

Il sistema a ventilazione a 12V in dotazione che permette un rapido ambientamento termico del tubo ottico, si è rivelato fondamentale per le serate in cui si disponeva di poco tempo per osservare. Questo è un altro punto a favore rispetto al classico Schmidt- Cassegrain commerciale, che durante i mesi invernali necessita di almeno un’ora e mezzo di adattamento termico.

Durante la prima settimana del mese di ottobre, a notte inoltrata ho osservato Saturno, e anche in questo caso sono emerse le ottime prestazioni del MN 68 nell’osservazione planetaria. La divisione di Cassini era nettissima, cosi come i dettagli atmosferici presenti nella zona equatoriale del pianeta.

Anche l’osservazione lunare è stata molto gratificante: erano percepibili innumerevoli dettagli lunari non citati dall’ottimo atlante RUKL. In questo caso, a causa dell’elevato contrasto del suolo lunare, il fattore di superiorità rispetto allo Schmidt Cassegrain non è stato raggiunto, anzi, nelle serate contraddistinte da un ottimo seeing, peraltro davvero scarse, il catadriottico mi ha concesso di percepire qualche dettaglio al limite della risoluzione e invisibile nel MN 68. Mediamente, però, il diametro inferiore, l’adattamento termico e la minor ostruzione del Maksutov Newton ha permesso di ottenere immagini sempre tranquille e contrastate. Personalmente ritengo che in questo diametro (150 mm) il Mak-Newton sia più sfruttabile del catadiottrico durante le serate dal seeing medio o scarso, tutt’altro che rare.

Ben visibili durante il mese di settembre i domi di Hortensius gamma ed i domi di Kies, tanto da percepire le loro differenze strutturali. Incoraggiato da questi risultati ho poi provato ad osservare la rima all’interno della Vallis Alpes, questa volta senza successo. Del resto questo genere di osservazioni non dipende solo dalla risoluzione strumentale ma anche dall’angolo solare che nel caso della Vallis Alpes ritengo potrebbe essere compreso tra i 6.2° ed i 6.9°. Un’altra rima difficilissima da osservare è stata la Sheephanks, non svelata totalmente proprio a causa dell’incidenza dell’illuminazione sfavorevole. Invito quindi i lettori appassionati di osservazioni e riprese lunari, a rendere noti all’autore i propri risultati, questo permetterà di raccogliere molti dati per comprendere al meglio la osservazione di queste difficili strutture lunari.

L’ingrandimento ottimale che si può utilizzare con il Maksutov Newton ritengo possa essere compreso fra i duecento ed i trecento ingrandimenti, ma in rare occasioni è possibile superare questo limite. Di fatto, in alcune serate, ho utilizzato con profitto anche i 400 ingrandimenti, ma non mi piace illudere i lettori sulle prestazioni medie che si possono incontrare durante un anno di osservazioni. Con uno Schimdt Cassegrain, in una rara e calmissima serata di settembre del 1998, osservando Saturno ho utilizzato con profitto ben cinquecento ingrandimenti ma essendo avvenuto “il miracolo” una volta in soli sette anni non mi pare giusto affermare che l’ingrandimento utile massimo del Celestron 8 sia quello ottenuto cosi raramente. La stessa cosa vale quindi per il MN68.

COLLIMAZIONE E STAR TEST

La collimazione di un telescopio astronomico Maksutov-Newton è equivalente a quella che si utilizza per la regolazione di un riflettore newtoniano, l’unica differenza è data dalla assenza della razze che sostengono il secondario, in questo caso, sorretto dal menisco correttore.

Il modello da me analizzato non necessitava di nessuna collimazione del secondario grazie anche alla sua leggerezza dovuta alla contenuto diametro e peso dello specchio. La modalità in ogni caso è abbastanza semplice da descrivere ma un po’ ostica da svolgere alla perfezione soprattutto le prime volte e se si opera senza l’aiuto di un’altra persona.

La prima operazione da compiere è quella di verificare l’esatta collimazione dello specchio secondario. Per far questo si deve posizionare il tubo ottico privo di tappo verso il cielo diurno ed analizzare, osservando attraverso il porta-oculari, la posizione dello specchio che rifletterà l’immagine del vostro occhio. In questo caso, per far si che il vostro occhio sia posizionato esattamente al centro del porta-oculari è possibile adottare un tubo porta pellicole fotografiche forato al centro oppure un vecchio oculare danneggiato e quindi inservibile al quale dovrete, ovviamente, togliere le lenti.

Durante la regolazione non si deve agire sulla vite centrale che regge lo specchio per non variarne l’assialità, tranne quando il profilo del secondario al posto di essere circolare risulterà deformato. In questo caso si dovrà svitare anche la vite che lo sostiene e ruotarlo esattamente verso il tubo che contiene l’oculare sino ad osservare una immagine circolare.

Dopo aver collimato il secondario si dovrà agire sul sistema ottico del primario, dove sono ben visibili sul fondo della cella tre coppie di viti, agendo su di esse, si dovrà spostare il riflesso del tubo porta-oculare esattamente al centro della immagine del primario prodotta dal secondario. A questo punto non rimarrà che attendere una serata dall’ottimo seeing per apportare le ultime correzioni agendo sulle coppie di viti appena citate dopo aver analizzato un’immagine di diffrazione stellare ad alti ingrandimenti.

Ricordo, inoltre, ai lettori che sul mercato esistono collimatori laser specifici che potrebbero aiutare gli astrofili meno esperti nella fase di collimazione.

Modalità di regolazione a parte, posso confermare che le immagini di diffrazione fornite dal MN78 sono risultate ottime, quasi paragonabili a quelle di un ottimo rifrattore apocromatico, l’unica differenza era data dal leggero ispessimento del primo anello di diffrazione che mi rammentava della piccola ostruzione presente nel sistema ottico. L’aberrazione sferica era assente e non ho notato traccia di aberrazione cromatica.

Anche le prestazioni sulle stelle doppie sono paragonabili a quelle di un rifrattore apocromatico. L’osservazione degli oggetti del cielo profondo, come ricordo sempre ai lettori rischiando di diventare logorroico, oltre che dall’inquinamento luminoso dipende dal diametro dell’obbiettivo utilizzato. Per questo specifico genere di osservazioni preferisco di gran lunga un Dobson di 300 mm, anche lavorato approssimativamente, rispetto a un costosissimo ma piccolo rifrattore apocromatico di 100 mm. In ogni modo ho apprezzato l’ottima luminosità del MN68, superiore a quella del rifrattore apocromatico appena citato, e la perfetta puntiformità delle stelle sull’asse ottico.

PREGI E DIFETTI

Pregi

- Qualità ottica

- Bassa ostruzione

- Prestazioni su Luna e pianeti paragonabili a un rifrattore dal diametro di poco inferiore

Difetti

- Si ambienta molto piu’ difficilmente rispetto a un rifrattore dotato di doppietto alla fluorite

- Il tubo ottico è molto piu’ pesante, rispetto a un classico Newton di pari diametro

IN SINTESI

Ritengo che vi siano poche configurazioni ottiche in grado di esibire prestazioni paragonabili a parità di costo. Se si guarda a quest’ultimo, l’unica alternativa sarebbe un newton a bassa ostruzione, che però verrebbe penalizzato sia dalla lunghezza del tubo sia dal fatto che quest’ultimo rimane aperto, con conseguente maggiore sensibilità alla turbolenza locale. D’altra parte, se si considerano le prestazioni in alta risoluzione, un rifrattore apocromatico dal diametro di poco inferiore, seppur ottimo sotto ogni punto di vista, avrebbe un costo decisamente superiore.

La combinazione fra la comoda configurazione Newton e l’estrema correzione ottica (in asse) del sistema Maksutov unita all’assenza delle raggiere che sorreggono il secondario, si sono rilevate un’arma vincente nella osservazione ad alta risoluzione. I quindici centimetri di diametro sono, inoltre, ancora abbastanza agevoli da sfruttare con montature dal costo abbordabile. Per questi motivi, sotto cieli mediamente inquinati e con una seeing medio l’Intes Micro MN68 pare davvero una scelta ottimale

.

Piergiovanni Salimbeni è un giornalista indipendente iscritto all’Albo Professionale dei Giornalisti della Lombardia. Si è laureato presso l’Università Statale di Milano con una tesi riguardante : ” I danni da inquinamento elettromagnetico e il caso Radio Vaticana”. E’ responsabile dei siti web: www.binomania.it e www.termicienotturni.it. Pubblica video recensioni sul suo canale YouTube. Dal 1997 collabora con mensili e quotidiani nazionali, sempre nei settori di sua competenza: ottica sportiva, astronomica, fotografica, sistemi per la visione notturna e termica, geologia lunare. Coltiva da sempre la passione per la scrittura, nel 2020 ha esordito con pseudonimo con un editore classico, mentre nel 2022 ha pubblicato su Amazon il suo secondo romanzo “Il Purificatore”, disponibile anche in formato e-book. Nel tempo libero leggi molti libri, pratica tiro sportivo a lunga distanza, fototrappolaggio, digiscoping, fotografia di paesaggio.